पारसियों को क्यों बदलना पड़ा दाह-संस्कार ‘दोखमेनाशिनी’ का रिवाज?

मुंबई में जब कारोबारी रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो एक सवाल था कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसीरीतिरिवाज के मुताबिक क्यों नहीं किया जा रहा?

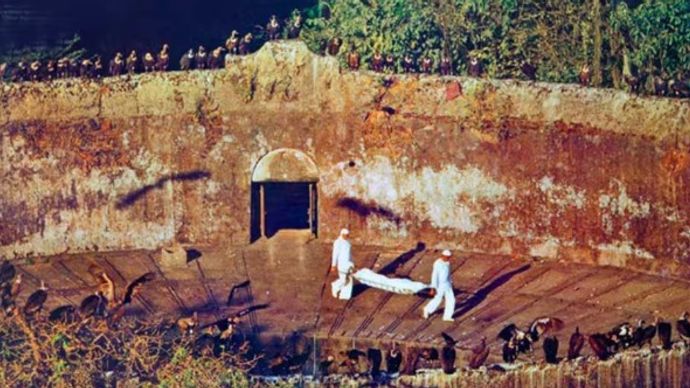

मुंबई में जब कारोबारी रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो एक सवाल था कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी रीति-रिवाज के मुताबिक क्यों नहीं किया जा रहा? दरअसल पारसियों में मुंबई के मालाबार हिल्स स्थित ‘टॉवर ऑफ साइलेंस’ में 3 हज़ार वर्षों से चली आ रही पारंपरिक रीति ‘दोखमेनाशिनी’ के तहत शवों को गिद्धों के लिए रखने की परंपरा थी। लेकिन 1980 के दशक में इस परंपरा को बदलने के लिए पारसी समुदाय में वैकल्पिक व्यवस्थाएं की उठी। इसकी वजह थी कि शहर में गिद्धों की संख्या लगातार कम चुकी थी और शव ‘दोखमेनाशिनी’ में रखे-रखे सड़ रहे थे। मुंबई में पारसी परिवारों ने 'डिस्पोजल ऑफ डेड विद डिग्निटी' यानी 'सम्मान के साथ संस्कार' का अभियान चलाया। इसके बाद ही पारसियों के लिए वर्ली में श्मशान घाट में प्रेयर मीट का स्थान निर्धारित किया गया। यहीं कारोबारी रतन टाटा का भी अंतिम संस्कार किया गया।

लेकिन सवाल है कि भारत से गिद्ध प्रजाति के पक्षी आखिर क्यों गायब हो गए। क्या ये लुप्त होने की कगार पर खड़े हैं? जिस वजह से पारसी-समुदाय को 1980 के दशक में सदियों पुरानी पारंपरिक रीति ‘दोखमेनाशिनी’ को बदलना पड़ा।

भारत में गिद्धों की संख्या

इस खबर को लिखते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गए जब हरियाणा से सटे बॉर्डर के पास दिल्ली के गाँव मोलड़बंद के पास ही बहती नहर के उस पार सैकड़ों गिद्धों को उड़ान भरते देखा करता था। जब भी किसी जानवर की मौत होती तो वहां पास की एक बस्ती के लोग मरे हुए जानवर की खाल नहर के किनारे निकालते और जानवर के बचे हुए अवशेषों को सैकड़ों गिद्ध मिनटों में साफ़ कर देते थे। नहर के किनार पर हडि्डयों का ढेर, उस ढेर पर गिद्धों का झुरमुट और आकाश में ऊंची उड़ान भरते गिद्ध आज भी मेरी आंखों में बसे हैं। आखिर क्यों करीब 4-5 दशक पहले हजारों की संख्या में नज़र आने वाले गिद्ध अचानक लुप्त होने लगे?

पिंजौर में खुला था वल्चर सेंटर

कई वर्ष पहले मैंने गिद्धों पर काफी जानकारी इकट्ठा की तो मालूम चला कि एशिया और भारत में तेज़ी से मर रहे गिद्धों को बचाने के प्रयास शुरु किए गए। हरियाणा के पिंजौर में वर्ष 2001 में 'वल्चर कंज़र्वेशन ब्रीडिंग सेंटर' की शुरुआत हुई। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (VCBC) हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) की एक संयुक्त परियोजना है। यहां गिद्धों की तीन प्रजातियों, सफ़ेद पीठ वाले, लंबी चोंच वाले और पतली चोंच वाले, को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक संयुक्त पहल है।

पिंजौर के 'वल्चर कंज़र्वेशन ब्रीडिंग सेंटर' की शुरूआत भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क से लाए गए एक बीमार गिद्ध से हुई थी। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में केवल वाईट बैट, लॉंन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड तीन प्रजातियों को पाला-पोसा जा रहा है। www। haryanaforest।gov।in की वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में इस केंद्र में कुल 160 गिद्ध हैं, जिनमें 63 सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, 74 लंबी चोंच वाले गिद्ध, 21 पतली चोंच वाले गिद्ध और 2 हिमालयन ग्रिफ़न शामिल हैं। यह दुनिया में कहीं भी एक ही स्थान पर गिद्धों की तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है। पिंजरे के अंदर गिद्धों को प्राकृतिक माहौल देने की कोशिश की जाती है। अंदर बड़े ऊंचे पेड़ लगे होते हैं। उनके लिए घोंसले बनाए जाते हैं। गिद्धों की देखभाल के लिए डॉक्टर भी सेंटर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा देशभर से बीमार गिद्धों को वल्चर सेंटर्स में लाया जाता है। गिद्धों की हरेक गतिविधि पर नज़र रखने के लिए पिंजौर में सीसी टीवी कैमरे लगे हैं। जिसके जरीए 24 घंटे गिद्धों की निगरानी की जाती है।

गिद्धों की दिनचर्या सुबह के खाने पर निर्भर करती है। यहां गिद्धों को सप्ताह में दो बार खाने में बकरा दिया जाता हैं। एक बकरे को दस दिन तक सेंटर में ही जिंदा रखकर उसकी जांच की जाती है। डाक्लोफिनेक की संभावना ना होने के बाद ही उसे यहाँ मौजूद गिद्धों को परोसा जाता है। महीने में एक बार बड़े पिंजरों की साफ़ सफ़ाई की जाती है।

भारत में कई जगह हैं वल्चर सेटर्स

पिंजौर वल्चर सेंटर से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल और असम में भी एक-एक 'वल्चर कंज़र्वेशन ब्रीडिंग सेंटर' शुरु किया गया। पश्चिम बंगाल वल्चर सेंटर और असम वल्चर सेंटर में गिद्धों को संरक्षित किया जा रहा है। इनके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में भी गिद्धों का संरक्षण केंद्र खोला गया। यह केंद्र केरवा डेम के पास है और इसका प्रबंधन भोपाल वन विहार करता है। इस केंद्र में गिद्धों की नस्ल को बचाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे है।

उन दिनों इस वल्चर सेंटर में मुख्य वैज्ञानिक विभु प्रकाश इसकी देखरेख कर रहे थे। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन सेंटर (VCBC) में वाईट बैट, लॉंन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड तीन प्रजातियों को ही पाला पोसा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा सरकार ने पाँच एकड़ जमीन और प्रशासनिक मदद उपलब्ध कराई थी। ब्रिटिश सरकार के एक कार्यक्रम के तहत 'डार्विन इनिशिएटिव फ़ॉर द सरवाइवल ऑफ़ स्पीसिज़' पिंजौर के सेंटर को आर्थिक मदद मुहैया करायी गयी थी।

भारत में गिद्धों की प्रजातियाँ

गिद्ध एक सामाजिक पक्षी है। वह झुंड में रहना पसंद करता है और अपने साथी पक्षी के प्रति बेहद ईमानदार होता है। साल में एक बार जनवरी-फ़रवरी के महीने में वह अंडे देते हैं।अंडे सेकने से लेकर उनके खाने-पीने तक की ज़िम्मेदारी माता-पिता गिद्ध बराबर निभाते हैं। भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में गिद्धों की संख्या तकरीबन चार करोड़ के आसपास थी। स्लेंडर बिल्ड गिद्ध पश्चिम बंगाल, असम और गंगा के ऊपरी समतल इलाकों में पाए जाते थे लेकिन अब ये केवल असम में ही दिखाई देते हैं। लॉन्ग बिल्ड गिद्ध राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही बचे हैं। Wildlife रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गिद्धों की तीन प्रजातियों में भी तेज गिरावट आयी है। इनकी आबादी 1992 से 2022 के बीच तेजी से घटी है। इनमें सफेद पूंछ वाले गिद्धों की आबादी में 67 फीसदी, भारतीय गिद्धों में 48 फीसदी और पतली चोंच वाले गिद्धों की आबादी में 89 फीसदी की गिरावट रही है। ये दुनिया के लुप्त हुए जानवर और पक्षी की सबसे तेज़ी से खत्म होने वाली एकमात्र प्रजाति है। इसमें कोई शक़ नहीं कि यदि हम जल्द नहीं जागे तो गिद्ध दुनिया से ही खत्म हो जाएँगे।

गिद्धों की मौतों का कारण थी एक दवा

1990 के दशक में जब गिद्धों की संख्या अचानक घटने लगी तो पक्षी प्रेमी और वैज्ञानिक जागे। वर्ष 2003 में अमरीका के एक वैज्ञानिक ने पाकिस्तान में गिद्धों की तेज़ी से हुई मौत के कारणों की जाँच की और इसकी वजह एक दवा 'डाइक्लोफ्लिनेक' बताई। इस दवा का इस्तेमाल गाय-भैंस को दर्द से राहत देने के लिए होता है। इसका अंश भारत में पाए जाने वाले गिद्धों में भी मिला। यह दवा मरे हुए जानवरों के शरीर मे मौजूद रहती है और इनका माँस खाने से गिद्धों की आंतों पर असर होता है और उनकी मौत हो जाती है। यही दवा गिद्धों की मौत का सबसे बड़ा कारण बनी। भारत सरकार ने 2006 में इस दवा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था, पर तब तक लाखों गिद्ध मौत का शिकार हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी 'डाइक्लोफ्लिनेक' का इस्तेमाल अवैध रूप से लंब समय तक जारी रहा।

भारत में वर्तमान में गिद्धों की संख्या

2021 में, 362 से अधिक गिद्धों की गणना दर्ज हुई। 2022 में गिद्धों की संख्या 452, 2023 में गिद्धों की संख्या बढ़कर 1,305 से अधिक हो गई, जिसमें 693 लुप्तप्राय मिस्र के गिद्ध, 409 गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफेद-पूंछ वाले गिद्ध और 176 गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय लंबी पूंछ वाले गिद्ध शामिल है। इसके अतिरिक्त, 18 संकटग्रस्त हिमालयन ग्रिफ़ॉन, 4 गंभीर रूप से लुप्तप्राय लाल सिर वाले गिद्ध, 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय पतले-बिल्ड वाले गिद्ध और 2 यूरेशियन ग्रिफ़ॉन गिद्ध दर्ज किए गए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडियाबर्ड काउंट इंडिया और ईबर्ड के सहयोग से व्यवस्थित तरीके से गिद्ध संकट को दूर करने के लिए वल्चर काउंट 2024 का शुभारंभ भी किया गया है।